Глава 8.

ЭПОХА ПЕРВОТОЛЧКА

Выдающийся русский путешественник и ученый Н.Н. Миклухо-Маклай, как известно, долгое время жил среди папуасов, изучая их нравы и обычаи. Именно Миклухо-Маклай одним из первых обратил внимание на странный феномен: туземцы воспринимали слова совсем иначе, чем европейцы. Для европейца слово – только слово. Для папуаса слово было равнозначно действию. Даже в том случае, когда информация, которую несли слова, была заведомо ложной, она вызывала интенсивное переживание комплекса ощущений, с ней связанных. Причем, как правило, папуасы были очень немногословны. Фразы их речи часто состояли из одного слова.

Сегодня исследователь может уверенно утверждать, что все, сказанное выше, относится ко всем известным племенам, находящимся на примитивной ступени развития. Немногословие индейцев стало нарицательным. Мы помним удивление европейцев, столкнувшихся с феноменом индейского красноречия, сопровождавшимся очень серьезным, почти суеверным отношением к слову. Похоже на то, что слово для современного дикаря означает гораздо больше, чем для европейца.

Мы помним, что во времена античности красноречие ценилось очень высоко. История донесла до нас имена великих ораторов Афин и Рима, чьи речи воздействовали на слушателей почти также сильно, как речь индейского вождя на его сородичей. Но изощренные речи античных декламаторов строились уже с учетом требований декламации и знания софистики. Мы знаем, когда красноречие умерло. Знаем благодаря мудрецу Тациту, на глазах которого исчезали ораторы, исчезали, так и не дождавшись смены. Тацит чувствовал, что смерть красноречия указывает на начало новой эпохи. Мы назовем эту эпоху эпохой утраченного первотолчка.

Итак, восстановим линию развития феномена красноречия, вернее, тот отрезок этой линии, который доступен историку:

1. Слово вызывает интенсивное переживание, воспринимается как реальность. Логические фильтры выключены.

2. Для того, чтобы вызвать интенсивное переживание у слушающих, необходимо искусно строить речь. Умение выступать с речами котируется так высоко, что имена лучших ораторов попадают на скрижали истории.

3. Искусство красноречия умирает вместе с миром античности.

В предыдущих главах мы говорили о том, что если человек переживает иллюзорную реальность как истинную, значит, человеку иллюзорная реальность внушена [50]. Внушение? Но для того, чтобы возникло внушение, необходим повтор, ритм, семантический ряд.

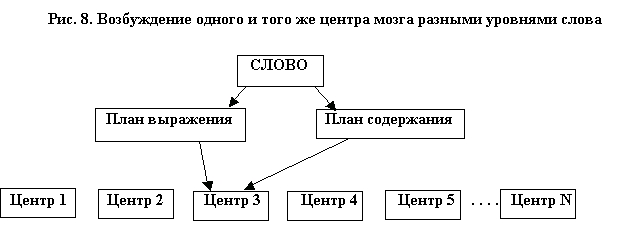

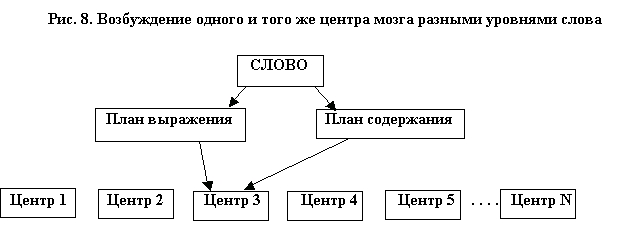

Если одно слово вызывает у папуаса мощное гипнотическое состояние, то в самом акте произнесения слова должен быть скрыт повтор того психического состояния, которое внушается. Мы думаем, что повтор имеет место. Он должен заключаться в том, что набор звуков (План Выражения слова) вызывает то же психическое состояние, что и сема, которая за этим набором звуков закреплена (План Содержания слова) [51].

Но здесь мы оказываемся на очень скользком пути. В настоящее время в лингвистике и философии принято считать, что план содержания и план выражения слова (поле значений слова и набор звуков, идентифицирующий это поле значений) связаны случайной связью, и потому в разных языках одно и то же понятие обозначается разными наборами звуков. Более того, одним и тем же набором звуков в разных языках могут обозначаться совершенно разные понятия. Да, все это так. И это положение справедливо. Но справедливо для языков, прошедших долгий путь развития. И то с некоторыми оговорками, речь о которых пойдет ниже.

Выдающиеся мыслители древности, принадлежащие к разным эпохам, жившие в разных местах, в один голос заявляли о том, что связь между словом и понятием не может быть случайной. Прислушаемся к их голосам. Они жили ближе к эпохе первотолчка и, может быть, свойства, позволившие человечеству создать язык, были еще не полностью утрачены ко II–III веку до нашей эры, рубежу, который разделяет эпохи живого и мертвого красноречия [52].

1. Ветхий Завет:

"...Господь Бог образовал из Земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их...

... И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему". (Бытие, книга 3, 19–20).

2. Высказывания Конфуция:

"...Я передаю, а не создаю..."

Учитель сказал: "Я хотел бы не произносить слова".

Цзы-гун сказал: "О учитель, если не будет слов, то что наши ученики передадут?" Учитель сказал: "А какие слова у Неба? Идут /сменяясь/ времена года, рождаются вещи. Какие слова у Неба?" "...Если имена неправильны, слово не соответствует /сути вещей/. Если слово не соответствует /сути вещей/, то дела не могут вершиться успешно. (по Лунь-Юй [53]).

3. Платон:

"Сократ: ...Давать имена нужно так, как в соответствии с природой следует давать и получать имена, и с помощью того, что для этого природою предназначено, а не так, как нам заблагорассудится... Таким образом, не каждому человеку, Гермоген, дано устанавливать имена, но лишь такому, какого мы назвали творцом Имени. Он же, видимо, и есть Законодатель. Таким образом, бесценнейший мой, Законодатель, о котором мы говорим, тоже должен уметь воплощать в звуках имя, причем, то самое, которое в каждом случае назначено от природы."

Мы привели цитаты из трех классических книг, каждая из которых представляет собой свою историческую культуру. Это Ветхий Завет, за которым встает мир степных кочевников, это "Диалоги" Платона, рожденные в недрах бесценнейшей античной культуры, каноническая книга древнего Китая "Лунь-Юй". Аналогичный взгляд на зависимость слова и понятия существовал в древней Индии [54].

Иудейская степь, древняя Индия, Китай, Афины. Четыре великих духовных источника древности. И одно и то же понимание связи между словом и миром. Последователи Конфуция создали даже школу исправления имен. Они вслед за учителем считали, что когда-то слово однозначно воплощало вещь. Но с тех пор связь исказилась и утратилась, и необходимо восстановить гармонию. Нужно исправить слова так, чтобы они снова соответствовали вещам.

Исправить слова было необходимо, так как “если имена неправильны, то слова не имеют под собой основания, если слова не имеют под собой основания, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают.” Таким образом, мы видим, что сама по себе идея жесткой связи между планом выражения и планом содержания, мягко говоря, не нова.

Сегодня, благодаря исследованиям ленинградских нейрофизиологов института им. Бехтерева, эта старая концепция обретает неожиданное подтверждение. Мы уже говорили о том, что удалось установить факт, важность которого для лингвистики и философии трудно переоценить: одна и та же клетка мозга реагирует на раздражение звуком, семой, рисунком. И это подтверждает наше предположение о том, что в единичном акте произнесения слова может быть скрыт повтор семы. Очевидно, в силу каких-то причин (возможно, благодаря меньшему информационному шуму в клетках головного мозга), сознание человека, стоявшего на примитивной степени развития, более восприимчиво к повторам семы, чем сознание цивилизованного человека.

Мы

попытаемся выдвинуть модель происхождения и развития языка, вытекающую из

понимания возникновения языка как разновидности творческой деятельности,

связанной, как мы видели выше, с механизмом семантических рядов, а также

вытекающую из того факта, что на очень ранней ступени развития, той ступени, на

которой остановилось развитие первобытных папуасских племен, единичный акт

создания (произнесения) слова одним человеком вызывал у его собеседника очень

сильный гипнотический эффект: слово было равно действию. В нашей модели этот

эффект достигался благодаря тому, что и звук и сема действовали на одни и те же

нервные центры, как это показано на рис. 8.

Вероятнее всего, те центры, на которые синхронно воздействовали оба плана слова, были центрами возбуждения эмоций. Естественно, что кроме центра определенной эмоции, слово могло возбуждать и другие центры, но синхронно, мы подчеркиваем, синхронно, всеми уровнями слова, все-таки в нашей модели должны раздражаться именно центры эмоций, то есть те центры, на которые могут воздействовать разные звуковые комбинации, не несущие никакой семантической нагрузки, кроме эмоциональной. В результате возникало внушенное психическое состояние, переживание внушенной реальности.

Итак, в нашей модели образования языка за тем или иным явлением действительности должен был закрепиться не любой набор звуков, но единственный, или один из нескольких, вызывающих у человека ту же эмоцию, то же психическое состояние, что и называемое явление действительности. Именно эмоция выполняет функцию жесткой связки между планом выражения и планом содержания [55].

Но, в принципе, любое явление действительности может вызывать противоположные эмоции, и противоположные эмоции переходят одна в другую (опять инверсионная симметрия). Представлению о каждом предмете соответствует свое эмоциональное поле, и можно говорить о контекстной реализации эмоции и об априорных значениях образа, подобно тому, как мы это делали для слова.

Очевидно, именно априорное эмоциональное представление о данном явлении определяло выбор звуков для его идентификации. Однако как быть с тем фактом, что у разных людей с одним и тем же предметом может априорно связываться противоположный спектр эмоций? Отсюда вытекает, что для того, чтобы набор звуков соответствовал эмоции, вызываемой данным объектом, кроме точности подбора звуков (вероятно, не все люди одинаково хорошо подбирали звуки под эмоцию), необходим еще некий стимул, некий фактор, который бы побудил слушающих не удовлетворяться подставкой к эмоции, вызываемой воспринятым набором звуков, своего априорного представления об объекте, наиболее этой эмоции соответствующем. Необходим некий фактор, побуждающий человека стремиться понять, что стоит за звуковой комбинацией, произнесенной другим человеком. Об этом стимуле речь пойдет позднее.

Пока отметим лишь, что в нашей модели соответствие связке-эмоции плана выражения и плана содержания слова есть необходимое, но недостаточное условие рождения слова. Для нас пока важно, что мы опять имеем дело с эмоцией, по сути дела – с семантическим рядом (план выражения и план содержания слова образуют ряд с идентификатором – семой-эмоцией). В принципе акт рождения слова представляет собой процесс создания формулы внушения. В нашей модели основной критерий, прилагаемый к формуле внушения слова, – оптимальная насыщенность слова эмоцией. План выражения слова и план содержания слова образуют семантический ряд. Умение строить оптимальную формулу внушения из семы и комбинации звуков должно было быть одним из необходимых качеств, требуемых от "Властелина Имени", "Всеобщего Ремесленника".

Рождение языка в данной модели обусловлено, в частности, способностью нашего сознания строить семантические ряды и подвергаться внушению. Однако способность эта могла привести к возникновению слова, но не могла сохранить связку-эмоцию. Любая реакция на любой предмет изменяет психическое состояние человека. Существенно, что далеко не все предметы и явления окружающего мира в нашей модели должны были вызывать реакцию человека эпохи рождения языка.

Вспомним, что когда турист начинает восхищаться красотой какого-нибудь утеса, местный житель пожимает плечами: он не замечает особенности этого утеса, вообще его не замечает. Происходит нечто похожее на эффект семантического насыщения.

Вероятно, человек реагировал на предметы и явления окружающего мира, которые так или иначе оказывали влияние на его жизнь, неважно какое, и не реагировал на нейтральные предметы. Отсюда следует, что в момент рождения языка должны были возникнуть слова для обозначения именно тех предметов и явлений среды обитания, которые так или иначе влияли на выживаемость племени. И мы склонны считать, что одна и та же эмоция, переживаемая с разной интенсивностью, вызывает разные психические состояния, так как чем сильнее возбужден центр нервной деятельности, тем более обширное торможение вокруг него возникает, следовательно, тем интенсивнее подавляется возбуждение в соседних центрах. Это означает, что психические состояния, вызываемые сильным и слабым переживанием эмоции – различные психические состояния. Так как нет двух разных предметов, явлений действительности, вызывающих идентичное психическое состояние, то для обозначения каждого из них должен был в нашей модели подбираться соответствующий набор звуков. Первоначально, вероятно, количество слов в языке было ограничено количеством переживаемых психических состояний.

Язык, возникающий таким образом, был тесно связан с миром и обусловлен им, отражал связи между предметами мира так, как их понимал человек мустьерской эпохи. Это была эмоциональная модель мира, порожденная сознанием мустьерского человека. В этот период, в период возникновения языка, все слова должны были быть однозначны, каждому набору звуков соответствовала одна нерасчлененная сема. Слово несло в себе мощный внушающий заряд. Нам трудно представить себе, какова была власть слов в то время. Ведь наши слова – лишь стертые тени тех слов, которые появлялись в самом начале. Вероятно, слова использовали только в особых случаях. Может быть, именно в тот период образовался обычай запретных слов, следы которого дошли до наших дней как в явной (запрет на ругань), так и в неявной, неосознаваемой форме ("медведь" – "ведающий мед"), не подлинное имя этого зверя, а завуалированное название. Подлинное табуированное имя сохранилось в слове "Берлога" (логовище БЕРА). Это слово – BERR, соответствующее английскому BEAR, немецкому BERR, латинскому BARBUS. Иносказательное прозвище вошло в язык, как заметил Б. Рыбаков, а подлинное запрещенное имя не сохранилось. Известно, что в примитивных охотничьих коллективах высмеивание, брань воспринимались как очень суровое наказание [56].

Известно также, какую роль в гораздо более поздние времена играли проклятия и благословения. Мир гипнотизировал древнего человека. Так функционировало его сознание.

Сартр в романе "Тошнота", обширная цитата из которого была приведена в предыдущей главе, пишет о том, что стоит начать структурировать мир в семантические ряды – и сразу появляется ощущение приключения (естественно, у Сартра эта мысль звучит несколько иначе, он не употреблял термина "семантический ряд"). Многие описывали психическое состояние, когда случайные события воспринимаются как должное, как естественные и необходимые (во всем внешнем видится отражение своих эмоций). Это и есть структурирование мира в семантические ряды, возникающие обычно под влиянием сильного переживания. Древний человек должен был жить в интересном мире.

Но в самой природе языка, в той модели, которую мы описываем, таился зародыш его омертвления. Мы говорили выше, что семантическое единство звука и семы есть необходимое, но недостаточное условие рождения языка. Недостаточное потому, что все-таки люди воспринимают мир не одинаково, и то, что для одного должно было оказаться идеальной реализацией формулы внушения, вовсе не обязано было столь же сильно действовать на другого. Должен был найтись еще некий компонент, некий стимул, заставляющий людей устанавливать связи между звуком и семой. Вот этот-то компонент в нашей модели и обусловил омертвление языка.

Чтобы объяснить, что имеется в виду, придется сделать отступление и перейти к теме, на первый взгляд, довольно далекой от языка и связанных с ним проблем. Во все известные нам времена человек мог оказаться в ситуации, предлагавшей ему выбор между жизнью (личным спасением) и смертью. Во все известные нам времена в определенных случаях человек выбирал смерть. Если мы пристально вглядимся в многообразие ситуаций, приводящих человека к сознательному самопожертвованию, мы увидим во всех таких ситуациях некую общую сему.

Человек шел на смерть:

1) добывая или отстаивая пищу (без нее он был обречен на голодную смерть);

2) отстаивая интересы рода (без рода он был обречен на физическую гибель в мире, где одиночке не выжить);

3) защищая своих детей или семью (что восходит к защите интересов рода);

4) защищая свои отвлеченные идеи (смерть Джордано Бруно).

Первые три причины можно объединить в семантический ряд жизни. Они понятны и естественно восходят к проблеме биологической выживаемости. Четвертый пункт стоит особняком. Какое отношение к биологической выживаемости человека имеют отвлеченные умственные построения, искусственные связи, любое упорядочивание, структурирование пространства представлений о мире, являющееся результатом ментальной творческой деятельности? З. Фрейд считал, что творческая деятельность есть сублимация полового акта. Мы склонны считать, что он был прав и не прав. Прав в том, что творческая деятельность вызывает у человека комплекс ощущений, близкий к оргазму.

Убедительней, чем любые ссылки на научные авторитеты, на наш взгляд, ссылка на свидетельство человека, обладавшего огромными творческими потенциями – на А.С. Пушкина.

Вот как он описывает свои ощущения во время творческого процесса:

|

X

И забываю мир – и в сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет как во сне, Излиться, наконец, свободным проявленьем - И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. |

|

XI

И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута – и стихи свободно потекут... |

Если выделить в этом отрывке семантические ряды образов, то мы получим следующий комплекс ощущений: 1) сосредоточенность на своих ощущениях, 2) сладость, 3) трепещущая, волнующаяся субстанция, бессознательно (как во сне, то есть без участия разума) стремящаяся излиться, 4) свобода и легкость, связанная с излитием трепещущей субстанции (рифм, слов).

В дальнейшем мы будем назвать комплекс ощущений, связанных с творчеством, комплексом плодородия (в начальный период возникновения письменности в Шумере покровительницей писцов считалась богиня урожая и плодородия Нисаба [57]). В языке отразилась очень важная для нас особенность человеческого мышления: ко всем продуктам ментальной деятельности, равно как и ко всем эмоциям человека, применимо слово "рождение". Мы считаем, что слово "рожденье" не случайно сочетается со словом, например, "мысль"; но что мысль (структурирование пространства представлений о мире) в эпоху рождения языка мыслилась живой, родившейся и нуждавшейся в защите, как и живые дети. Живым представлялось все, что было создано в результате творческой деятельности [58]. Именно поэтому, с нашей точки зрения, Фрейд неправ, считая искусство сублимацией полового акта. Искусство и половой акт в нашей модели равноправны: искусство приводило к рождению живого организма, как и любая творческая (мыслительная) деятельность.

В нашей модели творческая деятельность существовала первоначально на уровне сна и на уровне структурирования представлений о мире в семантические ряды по эмоциям. Мы уже знаем, что без сна человек погибает. Мы уже знаем, что творческая деятельность приносит наслаждение. Но наслаждение должно неминуемо стимулировать развитие мышления (под мышлением мы понимаем процесс установления связей между ранее несвязанными сущностями).

Именно это наслаждение в нашей модели должно было стать тем стимулом, который мог побудить человека осознать связь между звуком и семой в новорожденном слове. Установив какую-либо связь между предметами, человек испытал наслаждение и, чтобы оно повторилось, потребовался раздражитель. Этим раздражителем могло быть слово. Именно наслаждение, которое испытывал человек от процесса думания, могло стимулировать развитие логического мышления и в конечном итоге – осознание причинно-следственных связей.

Но тот момент, когда человек научился постигать мир, стал началом конца эпохи первотолчка. Применительно к языку это означало начало процесса дробления семы. Как только человек стал открывать в предметах и явлениях окружающего мира новые свойства, эмоции, которые ранее вызывали эти предметы и явления, изменились. Связка между звуком и семой перестала существовать.

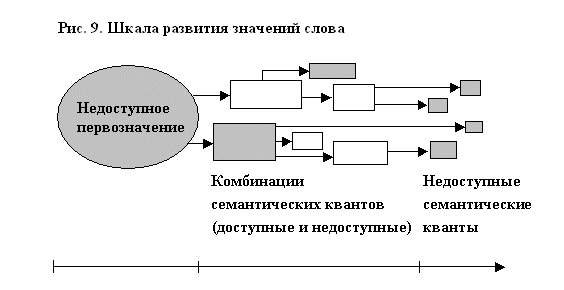

Все дальнейшее развитие языка можно уподобить развитию трупа в тупике – язык перестал быть моделью отражения мира, превратился в чудовищную иерархическую систему, очень консервативную, и, главное, далеко не универсальную. Дело в том, что чем больше качеств открывал человек в предмете, тем больше дробилось на составляющие значение, которое стояло за планом выражения в называющем этот предмет слове. Напомним, что первоначально это значение было нерасчлененным. Дробление первозначения можно уподобить падению снежной лавины – это процесс неудержимый, идущий и по сей день.

Для вновь возникающих значений нужно искать звуковой идентификатор: создавать новое слово. Однако жизнь языка регулируется законом экономии – слишком много слов пришлось бы вводить, гораздо больше, чем способен запомнить человек. И поэтому новые значения закрепляются за старыми словами. Так возникает полиморфизм слова. Так окончательно умирает живая связь между звуком и значением.

Однако понятно, что для того, чтобы новое значение закрепилось за словом, это новое значение должно достаточно прочно быть осознанно всеми... То есть от мига отслоения нового значения от распадающегося семантического ядра до фиксации нового значения в языке должно пройти время. Значения дробятся гораздо быстрее, чем усваиваются языком. Значит, языковыми средствами можно выразить не все значения, а только уже зафиксированные. Огромное количество дробящихся значений оказывается недоступно языку. Об этих "невидимых" значениях мы можем утверждать только то, что они есть, и что они находятся в иерархических отношениях. Мы не можем их выделить – у нас нет для этого аппарата...

Однако эти невидимые иерархии, и именно они определяют будущее языка, направляя развитие его семантики. Для того, чтобы оперировать ими, необходимо создать специальный новый язык, что невозможно и лишено смысла, так как он моментально устареет и перестанет выполнять свои функции. Таким образом, ножницы между дроблением значения и полиморфизмом языка постоянно увеличиваются. Может быть, когда этот разрыв достигнет критической точки, язык умрет – мы не знаем.

Итак, язык не в силах адекватно выразить все многообразие существующих значений. Не отсюда ли сознание несовершенства слова, которое преследовало Тютчева?

Однако не только мельчайшие частицы значений, оказывается, не в силах выразить слово.

Невыразимы стали и те первозначения, с которых все начиналось, значения, бывшие

когда-то нерасчлененными. Таким образом, шкала, условно говоря, развития

значений каждого слова принимает такой вид (рис. 9):

Семантическая шкала ограничена, с одной стороны, первосемой, с другой – семантическими квантами. Под первосемой мы понимаем первозначение слова, под семантическим квантом – мельчайшее, на данный момент неделимое далее значение слова (примерно то же самое, что Хайдеггер называл "абсолютным значением"). Подчеркиваем, семантический квант не неделимое, а на данный момент неделимое далее значение – делимость присуща ему как потенция. Недоступные и доступные значения образуют поле значений данного слова. Часть поля значений, реализуемую во фразе, мы называем семой. Всякая сема есть комбинация семантических квантов. План же выражения есть только идентификатор поля значений слова.

Наша модель позволяет объяснить причины, приведшие к отрицанию слова как средства коммуникации в ряде учений Востока. О школе исправления имен мы уже говорили. Недоверчиво относились к слову даосы: "Знающий не говорит, говорящий не знает" – гласит одна из их максим. Чжуан-Цзы говорил: "Дао, проявляя себя словами, уже не Дао, слова, становясь логически выведенными суждениями, не достигают правды немыслимого" [59]. "Слова нужны для выражения идеи. Постигнув идею, забывают про слова. Где же найти мне забывшего про слова человека, чтобы поговорить с ним?" [60] Чжуан-цзы стремился найти абсолютное слово, вызывающее в нерасчлененном сознании представление о Дао.

Известно, что последователи чань-буддизма отрицали слово как средство коммуникации: они считали, что реальность надо не рассказывать, а переживать. Но дело в том, что в момент возникновения языка он как раз и позволял переживать внушенную, несуществующую в настоящий момент реальность – благодаря суггестивной функции основного инструмента языка – слова.

Таким образом, в нашей модели в известной мере снимается противоречие между культурой Cлова и культурой Молчания. Цели, которые преследовала в момент возникновения культура Слова, и цели, которые преследовали многочисленные культуры Молчания – от исихазма до чань-буддизма, оказываются предельно близкими. Словом вызывали переживание нерасчлененных психических состояний, тех самых состояний, по которым человек структурировал мир: все предметы, вызывающие данное психическое состояние, входили в один семантический ряд. Персонификация семы-идентификатора такого ряда, т.е. семы эмоции, семы нерасчлененного психического состояния, как мы уже говорили, означала рождение Бога (а наделение Бога атрибутами, выбранными из предметов, входящих в семантический ряд данной семы, означало рождение мифа).

Таким образом, если существовало слово, обозначающее это психическое состояние – нерасчлененную сему эмоции, то отсюда неизбежно следует, что СЛОВО БЫЛО ИММАНЕНТНО БОГУ [61] (комплекс плодородия в нашей модели со своей стороны еще усиливал эту имманентность, приводя к тому, что слово мыслилось живым). Во всяком случае, Миф оказывается тесно связан со Словом, которое предшествует ему, и может составлять с Мифом единое целое, быть ипостасью Мифа.

Но если это так, то мифологемы, закодированные в произведении искусства, должны возвращать нам именно первосемы, то есть психические состояния, близкие к состояниям, переживаемым человеком эпохи первотолчка. Тогда, когда суггестивная способность слова стала исчезать в связи с дроблением первосемы и гибелью связки между планами выражения и содержания, для того, чтобы вызвать определенные психические состояния во время ритуальных празднеств, военных действий, охоты и т.д. стали использовать поэзию: мифологемы, растворенные в пространстве семантических рядов, оказывали то воздействие на психику людей, которое изолированное слово оказать было уже не в силах.

"В те времена, когда господствовали хянга [62], отношение к поэтическому слову в корейской культуре было особым. Поэтические произведения были магическими. Сочинение, написание, исполнение хянга предполагали воздействие на мир в целом или на отдельные его феномены. Хянга входили в состав погребального ритуала, молебствия о предотвращении бедствий в стране, в состав шаманских заклинаний болезней, сопровождали буддийские церемонии. Хянга сочиняли и исполняли в критических ситуациях в судьбе отдельных личностей и в судьбе государства. Обращение к поэтическому слову было делом ответственным. Человек, сочинявший и исполнявший хянга, должен был обладать нравственным правом на ее сочинение и исполнение. Он специально готовился к этому акту… выбирал соответствующее время" [63].

И теперь мы осознаем, что создание произведения искусства (в частности музыки и стихов, а изначально, очевидно, и употребление слов) было столь важным и ответственным делом еще и потому, что сочинение осознавалось как рождение. В мир выпускался практически джинн из бутылки.

"Мы припоминаем, что у китайцев, в сказочной стране древних императоров, в государстве и при дворе музыке была отведена ведущая роль, благоденствие музыки считалось равнозначным благоденствию всей культуры и этики, даже всего царства, и капельмейстерам вменялось в обязанность строго следить за соблюдением и чистотой "древних тональностей". Упадок музыки рассматривался как верный признак упадка правления и всего государства. Поэты рассказывали страшные сказки о дьявольских, отвергнутых небом, запретных тональностях, например, о тональности Цинь Шаня и Цин Цзы, о музыке гибели, ибо стоило ей, греховной, зазвучать, как над императорским дворцом сгущались тучи, содрогались и рушились стены, государь и вся империя гибли" [64].

"Музыка зиждется на гармонии неба и земли, на соразмерности темного и светлого. Государства, находящиеся в состоянии упадка, и люди, созревшие для гибели, тоже имеют свою музыку, но музыка их не бывает ясной. Поэтому: чем неистовее музыка, тем меланхоличнее люди, тем большая опасность нависла над государством, тем ниже опускается государь. Так утрачивается суть музыки. Тираны Гиэ и Чжоу Син увлекались неистовой музыкой. Сильные звуки ласкали их слух, а воздействие этих звуков на массы они полагали интересным. Они стремились к новым, странным звукосочетаниям, которых никто никогда не слышал, они пытались превзойти один другого и утратили меру и цель.

Причиной упадка государства Чжоу было изобретение волшебной музыки. Подобная музыка действительно опьяняет, на самом же деле она удалилась от сути музыки. А так как она удалилась от сути собственно музыки, то эта музыка не радостна, народ ропщет и жизни наносится урон. Все это возникает оттого, что неверно толкуют самую суть музыки и наивысшим полагают неистовые звукосочетания. Поэтому музыка благопристойной эпохи спокойна и радостна, а правление уравновешено. Музыка смутного времени беспокойна, мрачна, поскольку его правление противоестественно. Музыка государства, пришедшего в упадок, сентиментальна и уныла, правление его под угрозой [65].

| Следующая глава | Оглавление |